秦嶺的褶皺里,黃河的臂彎間,鋼鐵的脊梁正綻放綠色的生命氣息。當“綠水青山就是金山銀山”的理念漫過工業的年輪,陜鋼集團以淬火成鋼的堅韌,在1500米的秦嶺之巔與奔流不息的黃河之畔,鐫刻下工業發展與生態文明的歷史劃痕。

秦嶺深處的綠釉時光,從大西溝礦的晨霧里升騰而起,經悉心培育的人工林海正煥發生機。云杉的針葉凝著露珠,油松的年輪記載著重生——這里曾是裸露的礦坑,如今每立方厘米空氣里浮動著濃郁的負氧離子。臺階式覆土建起的生態屏障上,播撒的冬麥草織就的錦緞從坡頂垂下,像大地披著的綠色綬帶。春日里,連翹與刺槐的花粉乘著山風漫過選礦廠的屋頂,與機械的轟鳴交織成春之圓舞曲;深秋時,五角楓與蒙古櫟將礦坑邊坡染成金紅色,尾礦庫的鏡面倒映著層林盡染的風光。

尾礦庫的澄清水面倒映著天光,處理系統讓礦井水重獲新生。那些曾裹挾著礦渣的濁流,如今滋養著連翹與刺槐的根系。破碎車間的機械和菱鐵礦糾纏在一起,廢石經磁選篩分后化為建筑骨料,鐵精粉在傳送帶上流淌成金色的河。在這里,每噸礦石開采都伴隨著苗木栽種的投入,每度電的消耗都孕育著綠意的擴張。

邊開采、邊治理變成了與秦嶺山脈融為一體的行動,實現礦山開發與生態環境保護和諧統一,促進礦山高質量可持續發展。打造出櫻桃、核桃、石榴采摘園三個經濟林園,建設“礦山入口景觀、1240硐采遺址景觀、礦山‘攬勝臺’景觀、礦區道路沿線黨建+企業文化景觀”的“三園三景一線”礦山景觀靚點,而在采礦區1500米海拔山巔顛覆了所有來到這座礦山的客人。從大西溝山上眺望,百花爛漫、林海青青,與周圍的綠山渾然一體,仿佛都披上了一層綠色的幔紗,蓬勃地生長著。

陜西與山西交界處的青藍交響,是龍門鋼鐵廠區里鋼與火的伴奏,四十多億元鑄就的環保屏障發出蒼勁有力的呼吸聲。全封閉料場的穹頂下,抑塵霧炮將粉塵鎖在鋼鐵的胸腔,煙氣治理系統讓顆粒物消散在風里。鋼廠東側治理后的濕地,蘆葦的白絮拂過鏡面般的水面,處理后的中水滋養著菖蒲與鳶尾,偶爾有錦鯉搖擺著紅尾劃破倒映的脫硫塔。濕地邊緣的監測站顯示,氨氮含量穩定在標準值以下。

一次料場的屋頂鋪滿光伏板,藍色矩陣在陽光下閃爍著節能降碳的光芒,是燃燒多少標煤的發電量。德龍柳沿著主干道排列,春天的落英飄落在太陽能路燈的基座上,那些曾讓黃河蘆葦蒙塵的煙塵,如今化作車間吹拂出的清風。連鑄車間切割的紅色鋼坯在圍墻上綠色藤蔓映襯下宛如流動的“金箍棒”,而車間外的綠色生態公園,圍繞著廠史館硅膠跑道蜿蜒著穿過月季花叢,每跑一步的有氧運動,都在丈量工業歷史與自然綠色的和諧距離。

暮色如紗緩緩垂落,龍鋼廠區的LED燈帶漸次亮起。從煉鐵高爐到軋鋼車間,超低排放改造的脈絡里,鋼鐵的體溫與河水的流速達成奇妙的共鳴。這里的轉爐煤氣回收率、噸鋼新水消耗,均優于國家能效標準。夕陽最后一抹金暉掠過廠史館的玻璃幕墻,噴泉濺起的水珠將廠房的輪廓折射成流動的生態詩行,仿佛整個廠區正用鋼鐵的韻律吟唱綠色轉型的敘事。

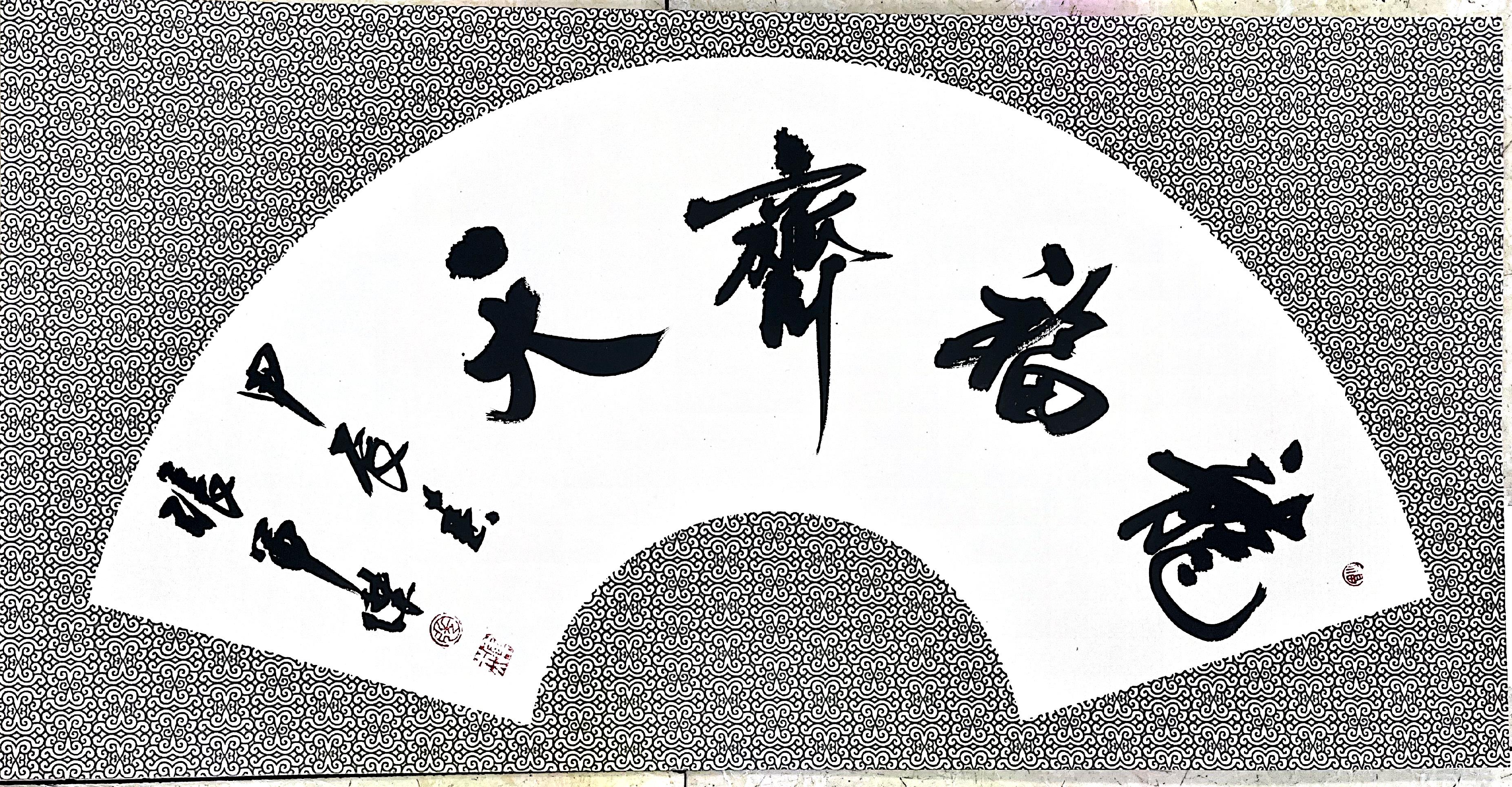

鋼與綠的和弦,站在大西溝礦的觀景臺俯瞰下去,采礦臺階的輪廓與秦嶺的山脊線完美咬合;走進龍鋼的綠色工廠里,鐵銹色鑄成的雕塑上,爬山虎的卷須正丈量著工業與自然的距離。在這里,“綠色工廠”不再是抽象的概念,而是每平方米廠區綠化的具體實踐,是鋼鐵與生態交織的立體網絡。當標志著生態綠色的銅牌在陽光下閃耀時,廠區的主干道上,員工的腳步與綠化建設的刻痕重疊。這些,是鋼鐵意志與生態智慧的結晶。

秦嶺的風掠過林海,黃河的浪拍打堤岸。在鋼與綠交織的時光里,陜鋼集團用二十年的實踐證明:當工業文明學會向自然致敬,鋼鐵的硬度與生態的柔軟,便能在新時代的熔爐里,淬煉成“兩山”理念最生動的注腳。這里的每一座高爐都在吟唱綠色的歌謠,每一片復綠的礦山都在續寫生態的詩篇,共同構成新時代鋼鐵工業生態文明的畫卷。(龍鋼公司 陳宇)